IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES | Ha sido sobre todo en los últimos años cuando distintas investigaciones periodísticas forzaron a la Iglesia Católica a trazar su propio mapa de la vergüenza. Numerosas denuncias públicas en distintos países del mundo han evidenciado casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos, destapando una de las heridas que más dolor, perplejidad, escándalo y rabia han causado en el seno de nuestra comunidad cristiana, comenzando lógicamente por el daño infligido a las víctimas. Y es que, cada una de ellas, en la más completa soledad, fue empujada al fondo de una sima oscura y terrible. Es posible que muchos de los afectados perdieran para siempre la capacidad de creer o confiar en Dios.

El escándalo que la pederastia en la Iglesia causa en las víctimas es doble. Por un lado, el abuso cometido y todas las consecuencias que conlleva; y, por otro, el ocultamiento de los hechos, que deviene en una actitud de marginación para con el denunciante y tolerancia hacia el culpable. La sociedad recibió con enorme desconcierto que en algunos lugares de Ia Iglesia, en lo que respecta a la gestión del problema, se hubiera resuelto que es mejor arreglar las cosas de puertas para dentro, “entre nosotros”, mirando más por la propia reputación que por el sufrimiento de los afectados.

Entrar en el campo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables es entrar en una profunda llaga que parece sangrar y abrirse cada vez más hondamente. Distintas estimaciones hablan de un 2-3% de los sacerdotes o religiosos posiblemente implicados en casos de abusos a menores. Es cierto que la mayoría de los casos tuvieron lugar hace treinta y cuarenta años, y también es cierto que la lacerante realidad de la pederastia no es noticia únicamente en la Iglesia, sino que por desgracia está presente en otros ámbitos sociales empezando por la propia familia, y pasando por organizaciones no gubernamentales, contextos deportivos o artísticos. Sin embargo, nada de ello puede justificar la más mínima excusa para no abordar con toda verdad el asunto en la Iglesia Católica. Una realidad que no debe mirarse superficialmente, como en ocasiones ha dado la impresión de haberse hecho pese a los constantes llamamientos a la tolerancia cero.

Si observamos la historia más reciente de nuestra Iglesia, el pontificado de san Juan Pablo II comenzó a hacerse cargo de la gravedad de estos asuntos, para que seguidamente su sucesor, Benedicto XVI, apodado ‘el barrendero de Dios’ por su vigorosa gestión de esta problemática, equiparara este tipo de delitos a los más graves, los solamente reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, e imponiéndoles las más duras sanciones canónicas. Además, el Papa emérito mencionó las causas que a su juicio han contribuido a esta situación: no cuidar adecuadamente la selección de candidatos a consagrar su vida a Dios, una deficiente formación en el manejo de la sexualidad y en el concepto de vida como vocación y servicio; y, por último, un acentuado clericalismo (es decir, tendencia a favorecer al clero) incluso por encima de la dignidad de cada persona. Son necesarios otros sistemas de control de la autoridad. Solo mirando juntos a la realidad y reconociendo el mal en medio de nosotros, se podrá combatir.

El análisis mejor documentado se abordó en Estados Unidos, con prácticamente 19000 víctimas identificadas e indemnizadas en los últimos 70 años. Tras los escándalos del Informe de Pensilvania o de la capital de Massachusetts, el número de diócesis norteamericanas que publicaron listas con nombres de clérigos sospechosos de haber cometido delitos de este tipo fueron multiplicándose, abogando por una mayor transparencia. En otros países mayoritariamente europeos, gracias a la valiente colaboración de las autoridades eclesiásticas, se establecieron mecanismos para conocer el número de víctimas. Sin embargo, el intento de reparación se convirtió en otro alboroto cuando distintas investigaciones a nivel mundial demostraron que en los últimos años hubo constancia de muchas más acusaciones creíbles de las que estaban publicando.

Por todo ello, el Papa Francisco convocó en Roma el pasado mes de febrero a la alta jerarquía episcopal, junto a distintos líderes religiosos y varios expertos, a una cumbre antipederastia, cita inédita en la historia de la Iglesia. Ella fue una llamada a afrontar el problema con toda responsabilidad, recordando el deber que tiene la Iglesia de escuchar atentamente el “sofocado grito” de los sufrientes.

El moderador de la cumbre, el jesuita Federico Lombardi, al término de los tres días de conferencias, escucha e intercambio de reflexiones, adelantó que el Santo Padre no tardaría en publicar un motu proprio sobre protección de menores. Efectivamente, el 7 de mayo vio la luz la Carta Apostólica “Vos estis lux mundi”, que establece una normativa para toda la Iglesia universal que acaba de entrar en vigor el pasado 1 de junio, y que encamina de manera adecuada, —fortaleciendo y unificando los criterios de cada diócesis—, los procedimientos que han de iniciarse para atender las denuncias. El primero de ellos, la escucha a las víctimas. En segundo lugar, respondiendo a un clamor ampliamente demandado, se obliga a romper con la ambigüedad que suponía que fuera cada diócesis la que en la práctica decidiera si actuaba solo a escala interna o si trasladaba la acusación a la justicia civil. A partir de ahora, los obispos serán investigados en el supuesto de omisiones “dirigidas a interferir o eludir las investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales”. Por último, se impone un plazo de 90 días para resolver las investigaciones, salvo casos excepcionales capaces de argumentar “razones justas”. Veámoslo por partes.

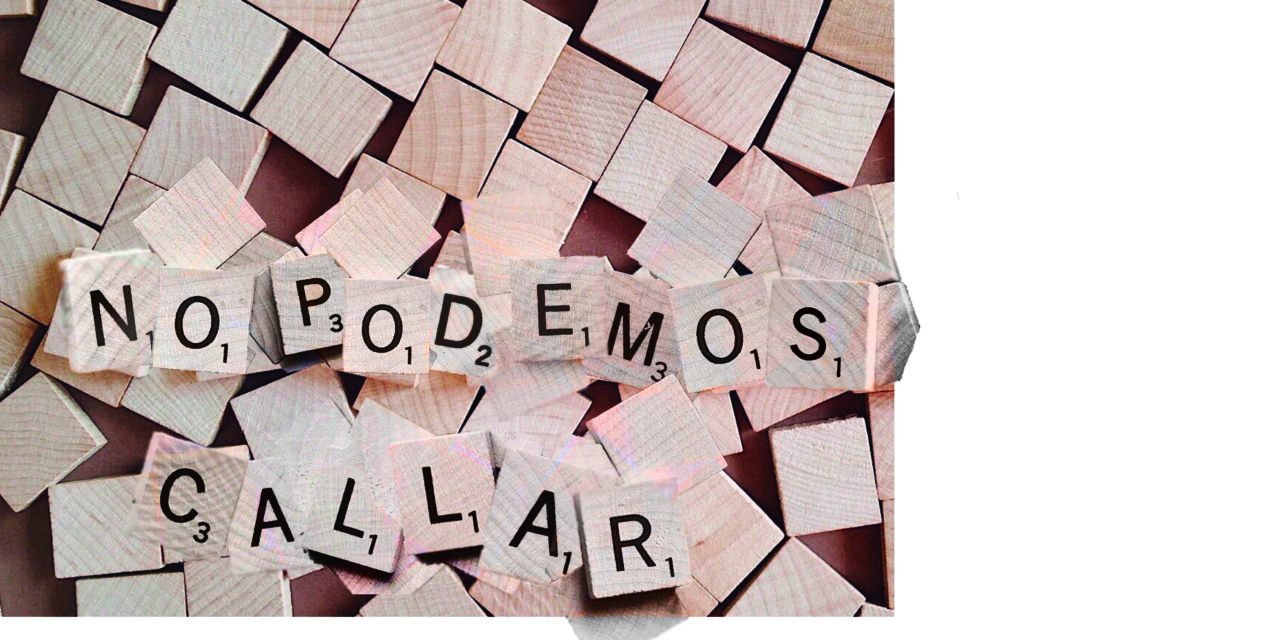

Primeramente, escuchar a quienes hayan soportado tales humillaciones es, como mínimo, responsabilidad moral para una Iglesia que quiera despertar ante la fealdad de su pecado. Pero además es el primer paso necesario para ayudar a las víctimas, desgraciadamente acostumbradas a frases del tipo “este será nuestro gran secreto”, y a unas consecuencias tapadas bajo un insoportable manto de silencio. Actitud, además, que crea un clima de impunidad propicio a que los abusos se perpetúen.

En segundo lugar, el Papa Francisco no ha buscado cerrar filas dentro de círculos eclesiales asfixiantes, demonizando el debate público. Antes bien, ha puesto el foco en la sorprendente cantidad de cuestiones que quedan sin resolver en los escandalosos procesos por abuso sexual. La responsabilidad de obispos y provinciales por la actuación de los peores sacerdotes es un ejemplo que plantea incluso la posibilidad de acusarlos de negligencia en el desempeño de sus funciones como superiores. Si no hay una jurisdicción clara y todos se lavan las manos, el legítimo derecho de justicia que demandan las víctimas se vería del todo obstaculizado.

Por último, respetar un plazo de tres meses significa priorizar a las víctimas de abusos y dejar a un lado cualquier otra ocupación. Tiene lógica: si la Iglesia siguiera haciendo oídos sordos a la voz y al corazón quebrantado de sus más pequeños, descartará a quienes han compartido el destino de Jesús de una forma especial.